Обычно это небольшая, отдельно стоящая постройка без специального помещения для алтаря.

На Руси часовни ставились в городах, сёлах, при кладбищах, у дорог. Поводом для этого являлись события за которые хотелось особенно выразить признательность Богу, например: случаи явления чудотворных икон, появления источников воды, в местах где похоронены подвижники веры, в честь победы в воинском сражении или гибели воинов, по поводу завершения строительства, в память событий жизни святых людей или царских особ.

Название “часовня” происходит от проводимых в них кратких служб - часов (повечерие и полуночница).

В дальних деревнях в часовнях совершали чины, близкие к литургии, обедницы: читаются определенные молитвы и причащают уже освященными Дарами.

В кладбищенских часовнях совершается только отпевание.

В часовнях над источниками освящается вода.

Часовни в Курске до Советской власти стояли.

|

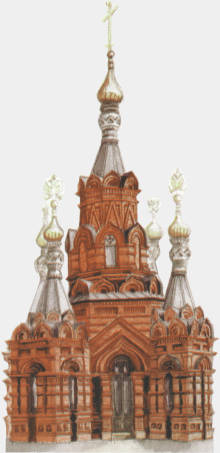

| Часовня на Красной площади. 1898 г. |

На Красной площади (в сев.-зап. части, против правого крыла Дома связи).

Построена в память императора Александра II в 1886-1889 гг.

Находилась в ведении Знаменского монастыря.

Кирпичная, в псевдорусском стиле.

В основе композиции - трехъярусный восьмерик, увенчанный шатром с главкой.

Нижний рустованный ярус трактован как цоколь.

Фасады отличались обилием декора русского стиля: полуциркульные проемы выделены порталами в обработке кубышками и колонками с кубическими капителями; интервалы между колоннами второго яруса заполнены филенками с латинскими крестами; верхний ярус и шатер завершены килевидными кокошниками и др.

Часовня стала градостроительным акцентом центральной площади города.

Разрушена в начале 1920 г.

|

| Часовня за Московскими воротами. 1900 г. |

За Московскими воротами (в начале ул. Ямская гора, ныне ул. Перекальского).

Поставлена в 1900 г. на средства Знаменского монастыря.

В часовню заносили чудотворный образ Божией Матери Знамение на пути крестного хода в Коренную пустынь и при возвращении в Курск.

Кирпичная, пятиглавая, в псевдорусском стиле.

Отличалась массивностью и статичностью объемной композиции, в основе которой — четверик, завершенный четырьмя малыми главками на барабанах и центральным крупным барабаном под маковкой-сводом.

Богатый декор: муфтированные пилястры и колонны с кубическими капителями — в обрамлении проемов и углов четверика; полуциркульные кокошники; аркатурные пояски и др.

Часовня стала ярким градостроительным элементом северного въезда в город.

В 1919 г., когда город заняли деникинские войска, около этой часовни вырыты братские могилы, где похоронено 117 человек, извлеченных из оврага Глинище (окраина Курска), расстрелянных чекистами.

"Ныне от часовни и братских могил на этом месте следов не осталось..." (рукопись А. Г. Кепова, тетрадь № 2, с.65).

|

| Часовня у Ямского вокзала. 1890 г. |

У Ямского вокзала (на месте нынешнего вокзала).

Поставлена в 1890 г. Обществом Ямской слободы в память избавления императорской фамилии от гибели во время крушения поезда на пути из Ялты близ станции Борки 17 октября 1888 г.

Кирпичная, пятиглавая, в псевдорусском стиле.

К четырехъярусному высокому восьмерику центрального объема, увенчанному шатром с главкой, с четырех сторон примыкали малые четверики также под шатрами с главками.

Ярусное уменьшение объемов восьмерика, необычайно высокие постаменты главок, обильный декор: кокошники, пояски, поребрики создавали образ высокого, стройного и торжественного храма.

Часовня стала доминирующим элементом привокзальной площади города.

Снесена в 1920 г. Камень и гранит часовни использован для памятника бойцам Красной Армии, погибшим в дни гражданской войны.

|

| Часовня над Святым колодезем. 1890 г. |

Над Святым колодезем. На берегу р. Тускарь, у меловой горы, под башней ограды Знаменского монастыря сущесвовал колодезь, из которого, по преданию, преподобный Феодосии Печерский брал воду для приготовления просфор, а в XIX- начале XX вв. горожане брали воду, "... в особенности для приготовления искусственных минеральных вод и для соления огурцов".

Над этим источником установлена каменная ротонда.

В 70-х гг. XIX в. пришла в ветхость и разрушилась".

В 1890 г. на её месте, на частные пожертвования и городские средства, построили часовню, деревянную на каменном основании с нишей для забора воды, выполненную с элементами древнерусского деревянного зодчества.

Резной восьмерик, открытый в виде беседки, завершен крестовой крышей с подзором и высоким шатром с маковкой и килевидными киотами.

Снесена в 1920-е гг.

При храмах:

Благовещенском. Снесена в середине 1930-х гг. при перестройке храма в музыкальный техникум им. Луначарского.

Богословском. Снесена в конце 1920-х гг. при устройстве сквера.

Георгиевском. Переоборудована в 1936 г. в трансформаторную будку. Снесена в начале 1950-х гг.

Николаевском. Снесена одновременно с храмом в 1937-1939 гг.

Флоровском. Снесена одновременно с храмом в 1935 г.

При учреждениях:

При городской больнице им. А.И. Гладковой (ул.Ямская гора, ныне Перекальского, 5).

Поставлена в 1904 г. кирпичная, с шатровым верхом.

Ныне - морг городской инфекционной больницы им.Семашко.

При губернской земской больнице (ул. Семеновская, 67).

Поставлена около 1838 г. кирпичная.

Главка снята. Ныне лаборатория городской поликлиники № 1.

На платформе Ямского вокзала.

Снесена в 1920-е гг.

В 2000 г. поставили часовню в Северо-западном микрорайоне Курска на проспекте Дружбы.

Освящена в честь: иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" митрополитом Курским и Рыльским Ювеналием.

В 2001 г. на Южном кладбище Курска поставлена часовня во имя пророка Иоанна Предтечи.

Часовню во имя Лазаря Четверодневного поставили на Северном кладбище г. Курска (новая территория).

В 2004 г. на территории Сергиево-Казанского собора поставлена часовня в честь преподобного Серафима Саровского.

В 2010 г. в микрорайоне КЗТЗ на ул. Ольшанского поставлена часовня иконы Божией Матери "Неопалимая купина".

23 июня 2019 г. в п. Поныри поставили часовню в память о защитниках Отечества.

Эта часовня — единственная в России выполнена из натурального черного мрамора.

Н.Ф. Логачев,

В.И. Скпярук

Е.В. Холодова

Ист.:

ГАКО, ф.Р-404, оп.1, д.269, л.58

Златоверховников Н.И. Памятники старины и нового времени и другие достопримечательности Курской губернии. Курск, 1902.

Путеводитель по городу Курск. // Курский сборник. Вып. 1. Курск, 1901

Старый Курск в акварелях И.И. Ликоренко.